한반도 미기록종 ‘자두나무’ 기본종 자생지 최초 확인

국립수목원, 중요한 과수 유전자원 될 듯라펜트l기사입력2017-08-09

이번에 확인된 한반도 미기록종 ‘자두나무’ 기본종의 자생군락지 모습. 사람이 접근하기 힘든 깊은 산 속, 지뢰지대에 위치하고 있어 비교적 쉽게 번식한 것으로 보인다. ⓒ환경부

산림청 국립수목원(원장 이유미)은 강원도 대암산 일대에서 국내 미기록종인 ‘자두나무’(학명: Prunus salicina Lindley) 기본종의 자생지를 발견했다고 밝혔다.

‘자두나무’ 기본종은 중국 중부 및 동북부지역에 넓게 분포하고 있는 종으로, 국내에서 ‘자두나무’ 기본종의 자생지가 발견된 것은 처음이다.

이번에 발견된 ‘자두나무’에 대한 분자유전학적 연구 결과, 중국에 분포하는 ‘자두나무’ 기본종과 동일한 것으로 확인됐다.

‘자두나무’는 전 세계적으로 약 30종이 분포하는데, 그 중 동양계 자두(Prunus salicina Lindley), 유럽계 자두(Prunus domestica L.), 북미계 자두(Prunus americana Marsh.)로 크게 세 부류로 나눌 수 있다.

우리나라에서 흔히 과실수로 이용하고 있는 자두나무는 이 세 부류의 자두나무들을 교배해 개량한 것으로, 야생 그대로의 동양계 자두나무 기본종이 자생하는 모습을 발견한 것은 이번이 처음이다.

2016년 4월 개화기에 대암산 일대에서 처음으로 자생지를 확인한 후 주변지역을 대상으로 분포 조사한 결과, ‘자두나무’ 기본종의 크고 작은 군락지와 개체들을 확인했다.

이 ‘자두나무’ 기본종의 열매는 강원도 지역에서 ‘괴타리’라는 지역명으로 불리며, 먹거리가 부족했던 시절에는 이 곳 산골지역 아이들의 귀한 먹거리였다고 한다.

이번에 확인된 ‘자두나무’ 기본종은 높이 8∼10m까지 자라며, 4월 말경에 연녹백색의 꽃을 피우고, 열매는 8월초에 지름 약 2cm 크기로 황록색으로 익는다.

또한 이 ‘자두나무’는 종자를 통해 유성번식도 하지만, 뿌리에서 가지로 자라나는 싹눈이 많이 자라 무성번식도 함께 하기 때문에 군락을 비교적 쉽게 형성하는 것으로 확인됐다.

국립수목원 산림자원보존과 정재민 박사는 “‘자두나무’ 기본종의 한반도 서식 확인은 과수 유전자원으로 개발 가능성이 높아 매우 중요한 발견”이라며, “이 기본종의 보존을 위해 서식지 조사 및 증식 연구를 이어나갈 예정”이라고 밝혔다.

이번 미기록종 발견에 대한 연구 결과는 오는 24일 한국임학회 학술대회에서 발표할 예정이다.

‘자두나무’ 기본종의 열매가 익은 모습 (왼쪽, 오른쪽 위) 작고 연노랗게 익는 새콤달콤한 열매 때문에 ‘괴타리’라는 지역명으로 불렸다. ‘자두나무’ 기본종은 4월 말경에 연녹백색의 꽃이 핀다. (오른쪽 아래) ⓒ환경부

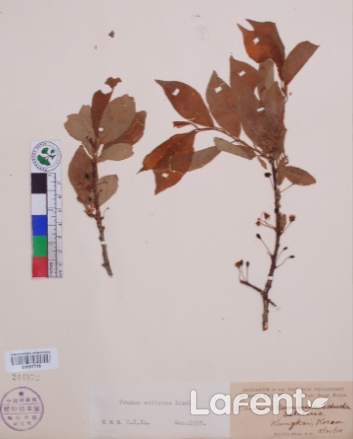

‘자두나무’ 기본종 관련 Q&A‘괴타리’라는 지역명으로 불렸던 나무가 ‘자두나무’ 기본종임을 확인하게 된 계기는?국립수목원에서 수행중인 ‘민속식물 전통지식’ 관련 연구과제 수행 중, 2015년 양구군 지역에서 고령자들을 대상으로 면담조사를 실시한 결과 ‘괴타리’라는 식물의 실체를 접하게 됐다.지역 고령자들의 증언에 의하면, 어린 시절 마을 주변 야산에 흔하게 자라는 나무였으며, 크기는 작지만 여름철에 연노랗게 익는 새콤달콤한 맛의 열매는 산골 지역 어린이들의 배고픔을 달래 주는 귀한 먹거리였다고 한다.동양계 자두나무 기본종과 동일한 종임을 어떻게 확인했는지?자두나무(Prunus salicina Lindley)는 중국의 중부와 동북부지역에 자생 분포하고 있으며, 일본을 거쳐 유럽 등 전 세계로 확산되어 재배되면서 일본자두(Japanese plum)으로 불린다.중국에 넓게 분포하는 기본종 자두나무와 동일종인지 분자유전학적 분석 결과, 엽록체 DNA는 완전히 일치했으며 핵 DNA도 개체 간의 약간의 변이는 있지만 거의 일치해 중국에 분포하는 기본종과 같은 종으로 확인된다.중국 북경식물원 표본관에 소장된 표본을 검토한 결과 평안북도 강계 지방에서 채집된 표본 2점이 확인된 바 있으며, 이러한 사실로 미루어 보아 이번에 확인된 자두나무는 최후빙기 동안 한반도 중부지방까지 남하해 분포했다가 이후 기후 온난화 과정에서 산림식생의 천이 과정에서 대부분 사라지고, 현재 강원도 일부 기온이 낮은 계곡과 주변 지역을 피난처 삼아 잔존하는 것으로 판단된다.중국 북경식물원 표본관 소장 표본 ⓒ환경부

- 글 _ 전지은 기자 · 라펜트

-

다른기사 보기

jj870904@nate.com

관련키워드l국립수목원, 자두나무, 미기록종, 기본종