[조경명사특강]서원우 박사의 나무와 문학[제5회]

시시(詩詩)한 나무이야기 ⑤9. 오월의 신록은 시와 사랑과 감동의 향연

녹음이 짙어 지기 시작하는 오월은 어린이날과 어버이날 그리고 스승의 날로 이어지는 사랑과 은혜와 영광의 날로 가득한 달이다. 마치 어린 신록의 꿈나무를 키우는데 있어 온갖 희생과 울타리가 되어준 커다란 어버이 나무를 생각하는 은덕과 그 꿈나무를 아름답고 착하고 참되게 키워준 더 큰 스승의 나무에 감사하는 뜻 깊은 사랑과 희망의 계절이듯 말이다.

또한 오월은 늦은 봄에서 초여름으로 건너는 징검다리에 꽃과 녹음이 함께하는 계절의 여왕이라고도 불린다. 이처럼 오월의 숲은 생동하는 한 권의 그림책과도 같아서 사람들은 오감(五感)으로 읽을 수 있지만, 그 내면을 아름답고 심원하게 읽을 수 있는 것은 시인의 깊고 응축된 언어와 운율의 미학으로 이를 통해 우리는 고달픈 삶의 갈증을 풀 수 있다.

그러므로 자연을 통찰력 있고 깊게 관찰할 수 있는 요체는 자연에 대한 시심을 싹 틔우고 시흥을 돋게 하는 시적 의지와 전문적 지식이 융합되어, 자연을 깊이 읽을 수 있고 또한 감동을 연출하는데 시가 성능 높은 도구로 선행된다고 말 할 수 있다.

이는 고전인 시경(詩經)에서도 ‘시는 의지를 흥기시킬 수 있고 정치의 득실을 관찰할 수 있고 무리 지을 수 있으며, 가까이는 어버이를 섬길 수 있고 멀리는 임금을 섬길 수 있으며, 새와 짐승, 풀과 나무이름을 많이 알게 한다(2010년 4월 13일자 동아일보 한자이야기에서 고려대학교 한문학과 심경호 교수의 주석 인용)’고 전하고 있다. 실제로 ‘시경에는 풀이 50종류, 나무가 52종류, 새가 36종류, 짐승이 24종류, 물고기가 18종이 나온다’고 한다. 여기서도 나무가 가장 많이 인용된 것으로 보아 시는 나무나 숲과의 만남에서 그 심미성을 재인식 할 수 있음을 함축하고 있다.

좀 지난 화제이지만 2002년 3월 18일에 프랑스에서 열린 시인들의 봄 축제에서 ‘시는 영혼의 갈증을 달래는 물’이라는 주제를 내걸었다고 한다. 이는 물의 순환과정에서 나무와 숲만이 할 수 있는 심오하고 유일무이한 이수작용(理水作用)으로 항상 메마르지 않고 균형 잡혀, 안전한 입체적 저수지가 되어 지속적으로 모든 생명체에게 물을 공급해 주는 원천이 되기에 그러한 명제를 내걸었을 것이라고 생각해 본다. 그래서 오월의 신록은 꽃보다 아름다우며 생명의 위대한 초록의 신비감을 시심으로 감지할 수 있을 것이다.

오월은 꽃과 녹음이 함께하므로 사랑과 은덕 그리고 희망과 감동으로 충만한 계절이다. 마치 여왕의 왕관에 일곱 가지 보석가운데 가장 청아한 에메랄드 같은 녹색의 보석처럼 초록빛으로 눈부신 오월은 오복을 겸비한 듯 축복받은 계절임을 조경인의 시심으로 재음미해야 할 것이다.

창덕궁 후원의 한반도 모양을 한 관람지(觀覽池) 북단(상)에서 바라본 지당(池塘)의 정경과 쪽동백이 흐드러지게 핀 남단(하)에서 바라본 관람정(觀覽亭:오른쪽)과 존덕정(尊德亭:왼쪽). 지당(池塘)의 신록과 물에 비친 정경은 이미 무언의 시어(詩語)가 되어 삼라만상을 이야기 하고 있다.

10. 오월(午月)의 단오절(端午節)과 보리가을(麥秋)의 풍경

초록색의 보리가 나날이 누른빛으로 익어가 보리가을 재촉하고 솔버덩 솔숲은 송화(松花)가루가 노랗게 날릴 즈음, 알맞게 살이 오른 푸른 매실(靑梅)은 초여름의 매우(梅雨)를 예고하듯 음력 오월의 농촌은 ‘몽당 빗자루도 요긴하게 쓰인다’는 맥추(麥秋)의 절기이다.

그간 메마른 봄날을 보내며 아껴 먹었던 양식이 바닥날 즈음에 햇보리를 수확하는 농촌은 오월에 내려주는 자연의 큰 하사품으로 보리가을을 맞는다. 또한 그 바쁜 중에도 음력 오월 오일 단오절(端午節)은 이른바 단양(端陽), 중오절(重五節) 또는 천중절(天中節)이라고도 하여 우리의 농경민족만이 즐기는 큰 명절중 하나이다. 이 시기에는 농번기를 재충전함으로써 시화연풍(時和年豐)과 국태민안(國泰民安)을 기원하는 단오절행사가 각 지방별로 특색 있게 거행되고 있다.

그래서 농가월령가에서는 ‘오월이라 중 여름 망종하지 절기로다/ 남풍은 때맞추어 보리가을 재촉하니/ 보리밭 누른빛이 밤사이에 나겠구나/ 문 앞에 터를 닦고 탈곡장 하오리라(이하중략)’라고 읊고 있다.

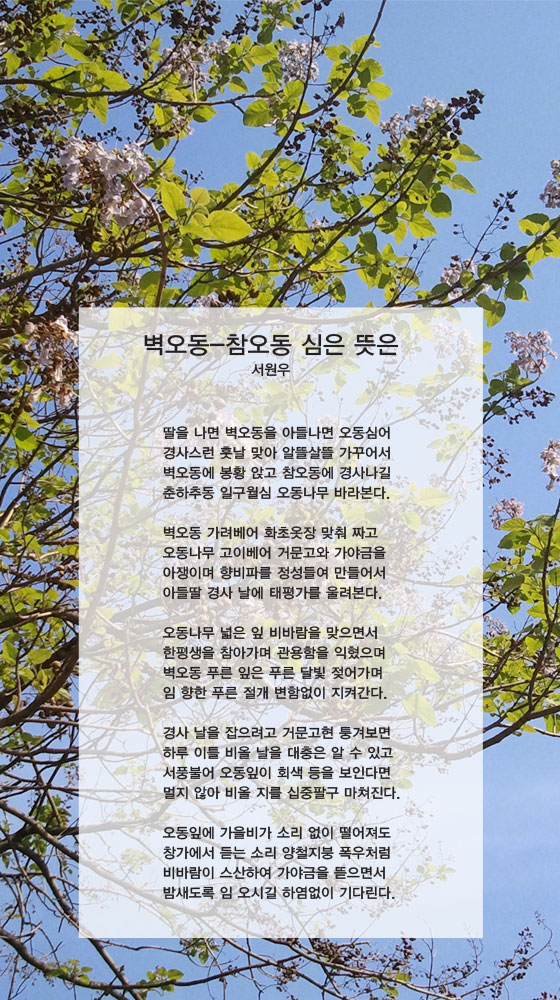

특히, 단오절의 백미(白眉)인 부녀자의 그네뛰기는 마을의 큰 느티나무에 바 줄과 사람이 일체가 되어 오월의 창공을 날아 보는 듯한 놀이라 할 수 있다. 또 농가월령가에서도 ‘오월 오일 단옷날 풍경도 생신하다/ 오이 밭에 첫물따니 이슬에 젖어있고/ 앵두 익어 붉은빛이 아침볕에 반짝 인다/ 티지 못한 목청으로 자주 뽑는 저 소리는/ 햇닭이 연습 삼아 울어보는 노래여라/ 시골마을 처녀들아 그네는 못 뛰어도/ 각색치마 창포비녀 좋은 절기 허송 말아’라고 읊고 있어 망중한의 여유로움과 낭만도 느껴보게 된다.

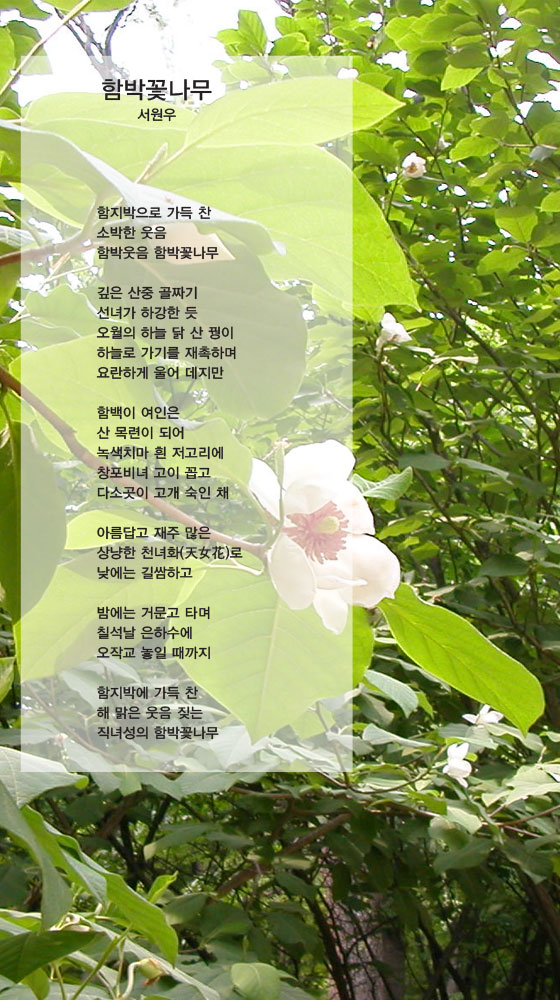

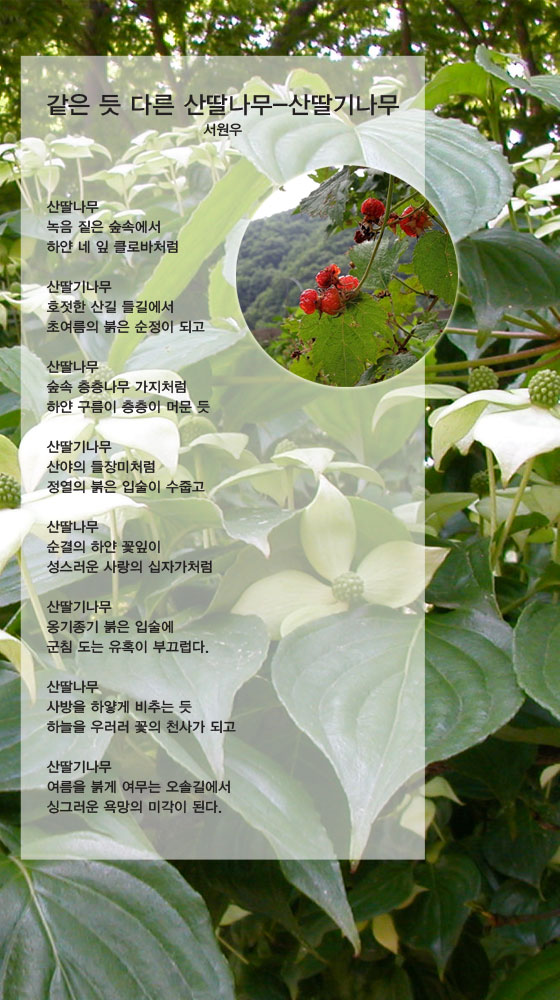

위에서 살펴 보건데 오월의 산촌은 숲속의 하얀 함박꽃과 하얀 바람개비 산딸나무꽃이 층층나무에 백운(白雲)이 걸린 듯 하고, 들녘의 누런 보리밭과 원림의 푸른 매실, 솔숲의 연노란 송화와 뒤뜰의 붉은 앵두로 사원색(四原色)의 기승전결(起承轉結)을 전개하는 그윽한 정경이라 아니 할 수 없다.

끝으로 ‘발이 지쳤을 때는 잠시 쉬어가야 마땅하나, 산 경치 좋은 곳은 꼭 자세히 보아야 한다(脚根倦時且小歇, 山色佳處須細看:서울대 중문학과 오수형 교수 주해 인용)’라는 구절을 오월의 풍경에서 원용하여 본다.

신록이 병풍을 두른 듯 보리밭의 아득한 초록물결(서울올림픽공원: 상)과 창경궁 명정전 앞 명거에 핀 청초한 창포(하)가 단오절의 정취를 자아내고 있다.

- 강진솔 기자 · 라펜트

-

다른기사 보기

kegjw@nvaer.com