[조경명사특강]서원우 박사의 나무와 문학[제8회]

시시(詩詩)한 나무이야기 ⑧15.

팔월의 강산은 팔경(八景)과 팔음(八音)의 교향시나라꽃 무궁화가 화려하게 피어나며 여름의 끝자락을 뒤로 밀어내고 청아한 가을의 향기를 실어오는 팔월의 강산은 각 지역을 대표하는 팔경과 그 자연의 소리인 팔음을 함축하는 교향시의 절기라고 할 수 있다.

옛부터 우리의 전통자연관과 경관문화에서는 ‘팔’이란 숫자가 각 지역명칭에 조사로 합성되어 그 지역의 심미성과 상징성을 부각시키고 있다.

최근 서울시정개발연구원에서 서울시민을 비롯해 조경, 도시계획, 건축 분야 전문가를 대상으로 서울을 대표하는 경관을 설문 조사한 바 있다. 그 결과 남산과 한강이 선정되었으며, 특히 관계 전문가를 대상으로 조사한 결과 남산이 90.3%, 북한산이 79.6%로 단연 남산이 으뜸이고 다음으로 한강이 선정된 바 있다(2011. 5. 4일자 한국조경신문 참조). 그러므로 서울 도심의 육표였던 남산은 지난 시절 목멱산(木覓山)으로 불러져 왔으며 그 외에 인경산(引慶山), 경남산(慶南山), 잠두산(蠶豆山) 등의 명칭으로도 전래되어 왔다.

우선 옛 한양의 10경으로 ▲세검정 장의사(藏義寺)로 찾아드는 스님들의 모습(藏義尋僧), ▲한강변의 제천정(한남동)에서의 달구경(濟川玩月), ▲서부 반송방(서대문사거리)에서 길손을 전송하는 정경(盤松送客), ▲한겨울에 양화진의 눈길을 걷는 정경(楊花踏雪), ▲남산의 꽃구경인 목멱상화(木覓賞花), ▲전관평(살곶이벌)의 향기로운 봄꽃놀이(箭郊尋芳), ▲마포강의 한가로운 황포 돛단 뱃놀이(麻布泛舟), ▲혜화동 흥덕사 연못의 연꽃구경(興德賞花), ▲사월초파일에 종로의 연등축제(鐘街觀燈), 그리고 ▲한강 두모포 앞 입석포(금호동)에서의 한가한 낚시풍경(立石釣魚) 등으로 열거 할 수 있지만 그 중 목멱산의 꽃구경이 단연 백미로 세종조의 문신 정이오가 읊은 ‘남산팔영(南山八詠)’이 신증동국여지승람에 수록되어 있기에 그 경관적 위상을 재음미해 보기로 한다.

제 1경은 운횡북궐(雲橫北闕)로 멀리 북악산 기슭의 구름 속에 전개되는 궁궐의 그윽한 정경으로 오늘날의 도시경관에서도 남산에서 그 일부나마 감지 할 수 있어 진경산수화를 보는 듯하다.

제 2경은 수창남강(水漲南江)으로 장마철 남산에서 멀리 한강의 남서쪽으로 아득히 구비치는 물길과 강변의 아득한 풍경으로 정상에서 조망할 수 있는 수변경관이 장관이라 할 수 있다.

제 3경은 암저유화(巖底幽花)로 늦은 봄날이 다 가도록 북쪽의 층암계곡에 임 향한 일편단심인 듯 유현하게 피어 있는 진달래꽃의 정경으로 오늘날에도 잠두봉(蠶豆峰)의 암벽에서 그 정취를 감지 할 수 있다.

제 4경은 영상장송(嶺上長松)으로 두 개의 산 정상인 서봉과 동봉에 이르는 산마루에 우거진 낙락장송의 풍치를 말한다. 오늘날에는 여러 환경생태적인 제약으로 그 본연의 운치를 찾기는 힘들지만 애국가에도 민족의 기상으로 면면히 흐르고 있어 최소한의 복원을 위해 앞으로 관계 전문가들의 연구가 수행되어야 할 것이다.

제 5경은 삼춘답청(三春踏靑)으로 이른 봄날 한강변에 이르는 긴 남산기슭의 곳곳에 파릇파릇하게 돋아나는 봄풀을 밟음으로써 한해의 액운과 질병을 예방하는 행사로 오늘날 각 지역마다 걷기운동으로 고조되고 있는 둘레길이나 숲길걷기의 전형이라 할 만큼 선현들의 선견지명을 감지 할 수 있다.

제 6경은 구일등고(九日登高)로 음력 9월 9일 중양절(重陽節)에 벗과 함께 높은 언덕에 올라 참석치 못한 멀리 있는 벗을 그리며 대작(對酌)과 시흥(詩興)에 젖는 아름다운 우정의 풍속이라 할 수 있어 오늘날에도 그 진정한 의미를 계승할 만하다.

제 7경은 척헌관등(陟巘觀燈)으로 음력 사월초파일에 남산에 올라 연등행사를 조망함으로써 장안의 그윽한 야경을 감상하는 것으로 오늘날의 휘황찬란한 조명의 도시야경과는 그 감동과 느낌이 다름을 감지 할 수 있다.

제 8경은 연계탁영(沿溪濯纓)으로 남산의 유수(幽邃)한 계곡물에 갓끈을 빨아 말리는 청빈한 선비들의 고고한 정취로 오늘날 그 의미를 숙고해 볼 필요가 있다.

팔경 이외의 심미적 감성에는 인간의 심성을 아름답게 순화하는 자연의 오묘한 소리가 흐르고 있다. 즉 바람소리, 천둥소리, 빗소리, 물소리, 파도소리, 새소리, 벌레소리, 나뭇잎 지는 소리 등은 팔경에 함축된 팔음으로 각 지역별 계절에 따라서 그 운율과 운치가 다르게 감지되고 있다.

그러므로 팔경과 팔음은 시각과 청각의 심미성 융합으로 대 자연의 소리는 아주 간결한 것 같지만 오묘한 화음의 이치를 내포하고 있다. 즐겁지만 불순하지 않고 단순한 것 같지만 조화로운 교향시와 교향곡을 연주하고 있기 때문인데 우리의 전통 아악(雅樂), 즉 ‘국악은 그 여덟 가지 재료를 자연의 질감과 기질을 살려서 연주하고 있지 않나?’라고도 유추해 본다. 이는 국악에서 팔음의 재료로 쇠(金), 돌(石), 실(絲), 대나무(竹), 바가지(匏), 흙(土), 가죽(革), 그리고 나무(木)를 사용하고 있는데 이는 우리네 자연에 대한 숭고한 인식과 그 내면에 함축되어 유현하게 흐르고 있는 음향의 이치를 제례의식(諸禮儀式)에 합일 시키려는 자연의 화이부동(和而不同)한 대악(大樂)의 개념일 것이다.

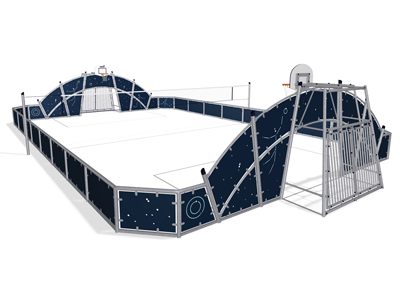

이 사진은 목멱산 지세도로 수선전도와 대동여지도를 참조하여 조경가 정충식 씨가 스케치로 복원한 조감도이자 ‘남산 제모습찾기’ 보고서 표지이다(사진_서울시 푸른도시정책과 허도행 팀장).

1992년도와 1930년대의 모습을 서대문 방면에서 바라본 남산의 현재와 과거를 대비시킨 정경(사진_서울시 푸른도시정책과 허도행 팀장)

16. 추석과 달의 미학

‘계월(桂月)’은 음력 팔월을 운치 있게 부르는 선현들의 풍류가 깃든 표현으로 달에 있다고 상상하는 계수나무와 달을 연관한 시어(詩語)라고 할 수 있다. 이는 별을 노래한 현대시에는 우주를 지향하나, 달을 노래한 시가문학에서는 우주를 향유한 우리의 풍월문화가 면면히 흐르기에 달은 추석의 미학이다.

특히 농경문화에서 한여름의 폭양과 장마를 감내하며 어렵고 힘들었던 농사일을 거의 끝낸 농부를 ‘팔월의 신선(八月仙)’이라 부르는 데서 그 위안과 진정한 추석의 의미를 감지 할 수 있다. 또한 농사일을 거들면서 살림살이 하느라 농사일 못지않게 지쳤던 아낙들에게도 추석명절을 더욱 배려한 농가월령가에서는 ‘(전략) 며느리 말미 받아 본가 부모님 뵈러갈 제 / 개잡아 삶아 얹고 떡고리 술병이라 / 초록웃옷 남치마 단장하고 다시 보니 /여름동안 지친 얼굴 회복이 되었느냐 / 팔월보름 밝은 달에 마음 펴고 놀고 오소(하략)’라고 읊고 있다.

추석(秋夕)의 원뜻은 극히 사전적 해석이지만 농사일을 마치고 벼가 익어갈 무렵의 저녁을 뜻하기도 하고, 중추월석(仲秋月夕)의 줄인 말이라고도 한다. 하지만 추석은 순수 우리말로 한가위 또는 가배(嘉俳)라 하여 신라 유리왕 때 음력 팔월 보름에 궁중에서 길쌈 겨루기를 하며 놀던 풍습에서 유래됐다는 기록이 있어 옛 농경문화에 뿌리를 두고 있음을 알 수 있다.

오늘날에도 한여름의 무덥고 요란했던 천둥소리와 궂은 장마를 겪어온 팔월의 솔숲은 그래서 더욱 짓 푸르며, 드높은 코발트색 하늘의 뭉게구름을 배경으로 이제 막 익기 시작한 벼, 보리, 조, 밀, 콩, 팥, 기장, 그리고 깨를 포함한 팔곡(八穀)이 달빛에 일렁이는 추색(秋色)을 보는 농심과 모든 이웃의 넉넉함을 이르러 ‘더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라’ 란 말이 유래되었는지 모른다.

그러므로 농심은 위를 보고 자신을 비교하면 항상 부족해도 달이 뜨는 동산이나 언덕에서 들판을 내려다보면 무엇보다도 넉넉하다는 ‘농자천하지대본’을 함축한 의미일 것이다. 더욱이 한가위를 맞이하는 마을의 흐뭇한 풍경으로 보통 아낙들이 반달모양이나 조개모양의 송편을 빚는 것을 꼽는다. 그러나 달의 계수나무 잎 모양을 본 딴 송편을 빚어 푸른 솔잎에 얹고, 덜 마른 솔가지나 잡목 등의 푸나무 땔감으로 송편을 찌는 향기와 연기의 내음이 동심처럼 설레게 하는데서 추석은 소나무나라의 큰 명절이기도 하다.

사진ⓒ 국립산림과학원 조재형 박사 제공

- 강진솔 기자 · 라펜트

-

다른기사 보기

kegjw@naver.com