“디자인은 사람을 향해야 한다”

커크우드, 서울 디자인사업 비판

“산업·실내 디자인 중심의 서울시 디자인수도 사업은 사람들의 삶과는 무관 흘러가고 있다”

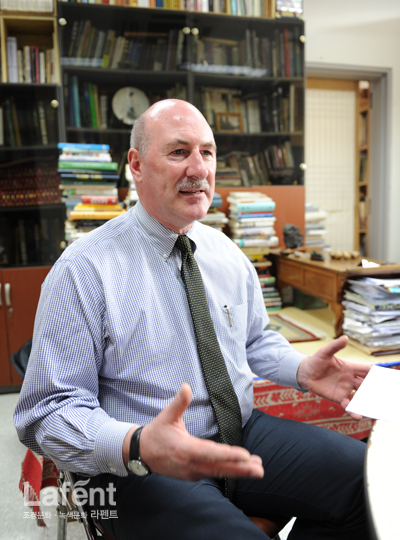

하버드대 니얼 커크우드 교수가 최근 한 언론사 인터뷰를 통해 서울시 공공디자인 정책을 강도높게 비판했다.

커크우드 교수만이 아니다. 전문가에서 시민들까지 서울시를 비롯한 지자체 공공디자인 사업을 대상으로 한 부정적 시선이 적지않다.

주된 내용은 도시의 변화과정에서 시민과 소통하는 것이 아니라, 밀어붙이기 정책, 전시행정으로 ‘지속가능한 도시만들기’의 구호가 무색하다는 것이다.

전문가들은 근본적으로 디자인사업이 정부와 시민을 주체와 객체로 관계를 설정했다는 점에서 이유를 찾는다. 더불어 공공디자인 사업이 개별 시설물 위주로 진행되다 보니, 전통과 미래, 지리적·자연적 연속성도 부족하다고 말한다.

‘도시’를 위한 ‘공공디자인’?

지난 2월 ‘사람, 도시, 공간’이란 주제의 공공디자인 세미나에서 송주철(송주철공공디자인연구소) 소장은 "진흙을 형성하여 그릇을 만들면 그 비어 있는 허공에서 유용성을 찾게 되고 집에 문과 창을 뚫게 되면 그 비어 있는 공간에서 유용성을 찾게 된다. 그러므로 사물의 존재는 유익성이 있고 무-존재는 실용성이 있다."고 밝혔다. 도시는 주인공이 아니라 배경일 뿐이라는 것. 정작 그 속에 담기는 사람의 삶에 질에 유용성을 두어야 한다는 말이다.

서울시내 곳곳에 패러디 스티커를 붙이며 공공디자인 정책을 비판하는 집단도 생겼다. 서울시 상징인 해치를 패러디한 해치맨(www.likeseoul.org)이다. ‘서울사람은 고향이 없어요. 디자인됐으니까요’, ‘서울의 진보, 인간성의 퇴보’ 등 원색적 문구를 스티커나, 낙서형식으로 표현했다. 이것들은 홈페이지에 올라온 시민들의 글을 토대로 만들었다. 그들의 캠페인을 단순한 퍼포먼스로 치부하기 어렵다.

▲해치맨이 서울시 곳곳에 부착한 패러디 스티커

참여와 소통이 필요하다

지난 4월 백두대간수목원 국제심포지엄 강연과 자문을 위해 한국을 찾았던 그랜트 존스(Jones&Jones, 조경가) 대표는 필자와의 인터뷰에서 “공간 디자인은 토착민(지역주민)이 주도하는 것이 바람직하다”고 전했다. 그들만큼 땅과 공간에 대한 이해도가 높은 사람이 없다는 말이다. 그는 공간의 기억을 간직하지 못하는 인사동 거리의 오늘을 말하며 인상을 찌푸리기도 했다. “참여”와 “소통”이 공간 디자인의 키워드라고 강조한 그다.

공간의 기억을 간직하라

“현재 일본은 전통건축물, 전통조경 등을 토대로 명확한 주제의 도시재생정비사업을 진행하고 있다.”

지난해 고바야시 하루토(Tokyo Landscape Architec, 조경가) 대표가 라펜트와 인터뷰에서 이같이 밝히며, 한국에서도 도시정비의 목적과 역할을 명확히 할 것을 주문했었다. 현재 한국에서 붐을 일으키고 있는 공공디자인 사업과 달리 일본은 다분야의 자연스러운 융합을 통해 공간환경 전체적 맥락을 읽으려는 움직임이 일고 있다는 것이다. 그는 억지스럽게 현재에 전통을 끌어붙이기보다 오히려 ‘관리부문’ 쪽에 힘을 실어야 할 때라고 강조했다.

현재 공공디자인 사업은 산업디자인을 전공한 디자이너를 중심으로 공모전 형태로 진행된다. 앞으로 공공디자인 사업에서 정부와 디자이너는 주민(토착민)의 의견을 적극적으로 수렴하려는 노력에도 힘을 기울여야 할 것이다. 공간을 창출하는 프로슈머(생산자가 소비자가 되고, 그 역도 성립되는)형태의 적극적인 커뮤니티 공공디자인을 하나의 해법으로 생각할 수 있다.

무엇보다 도시의 공간적 맥락을 이해하고, 조경, 건축 등과의 소통창구 넓히려는 노력은, 앞서 고바야시 대표과 밝혔던 '목적', '역할'을 분명히 하는 단초가 될 것이다.

“항상 사람을 중심에 두고 그들이 도시에서 어떻게 살아가는지 관찰한 뒤 그들의 일상적인 삶의 질을 향상시킬 수 있는 도시계획을 세워야 한다”

커크우드 교수가 인터뷰에서 밝혔던 도시 디자인정책의 목표는 '미관'이 아니었다. '사람'을 향하고 있었다.

▲니얼 커크우드 교수