[조경명사특강]서원우 박사의 나무와 문학[제2회]

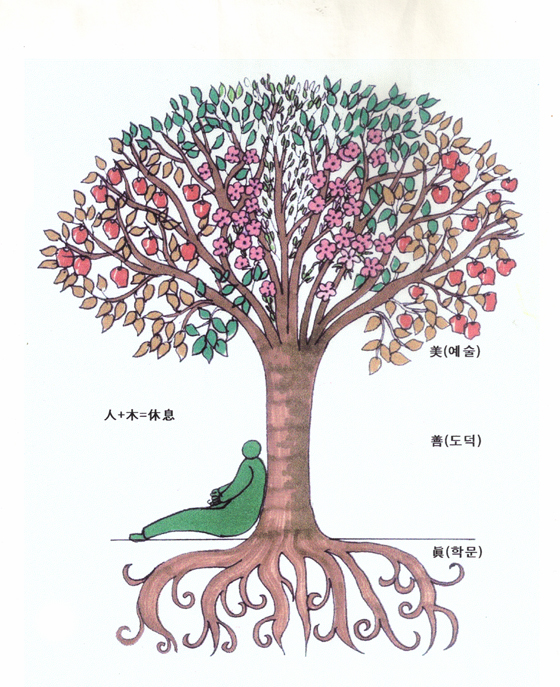

시시(詩詩)한 나무이야기 ②3. 사람과 나무, 그 아름다운 쉼터(人+木=休)

나무에 대한 물욕이나 잡다한 지식을 떠나서 나무를 시심(詩心)의 눈으로 바라보고 시정(詩情)의 가슴으로 대화한다면, 나무의 세계와 숲의 우주를 볼 수 있는 혜안(慧眼)을 얻을 수 있다. 모든 종교와 우주론에서 사람은 움직이는 욕심 많은 나무이고 나무는 서있는 지족불욕(知足不辱; 만족을 알면 욕심이 없다)의 성현임을 이미 갈파하고 있기도 한다.

일반적인 통념으로도 사람과 나무의 관계에 있어서 나무는 늘 아낌없이 주고 사람은 나무로부터 아낌없이 가져가지만 사람과 나무가 상호 공존할 때 아름답고 편안한 삶의 적소공간이 되곤 한다. 이를 이미 알고 있던, 고대 중국 전설의 성인 유소씨(有巢氏)는 새가 나뭇가지로 보금자리를 짓는 것을 보고 사람에게 집짓는 법을 가르쳤다고 한다. 비단 야생동물과 나무의 관계뿐만 아니라 사람과 나무의 아름다운 쉼터를 상형문자로 나타낸 휴(人+木=休)자에서도 그 의미를 감지할 수 있다.

그러면 사람과 나무의 관계를 좀 더 장쾌하게 설파하고 있는 장자(莊子)의 사상중 인간세(人間世)의 산목론(散木論)을 살펴보자.

‘쓸모 있는 나무는 그로 인해 여러 가지 재목(材木)으로 목수의 도끼에 쓰러져 생명을 온전히 보존치 못하지만, 별로 쓸모없는 나무는 그로 인해 목수의 도끼를 피해 생명을 보존하고 온갖 재앙을 멀리 함으로써 천수를 누릴 수 있다’

이 내용은 사당에 심겨진 아름답고 거대한 상수리나무를 보고 대목장인 장석(匠石)이 그냥 지나쳐 갔을 때 그를 수행하던 소목장과 주고받은 대화로 상수리나무가 꿈속에 나타나 장석에게 훈계한 내용을 요약한 것이다.

이처럼 장자의 사상은 인간의 자질구레한 가치로 측정 할 수 없는 ‘무용(無用)이 훗날 대용(大用)’이 됨을 세상 사람들에게 알리고 있다.

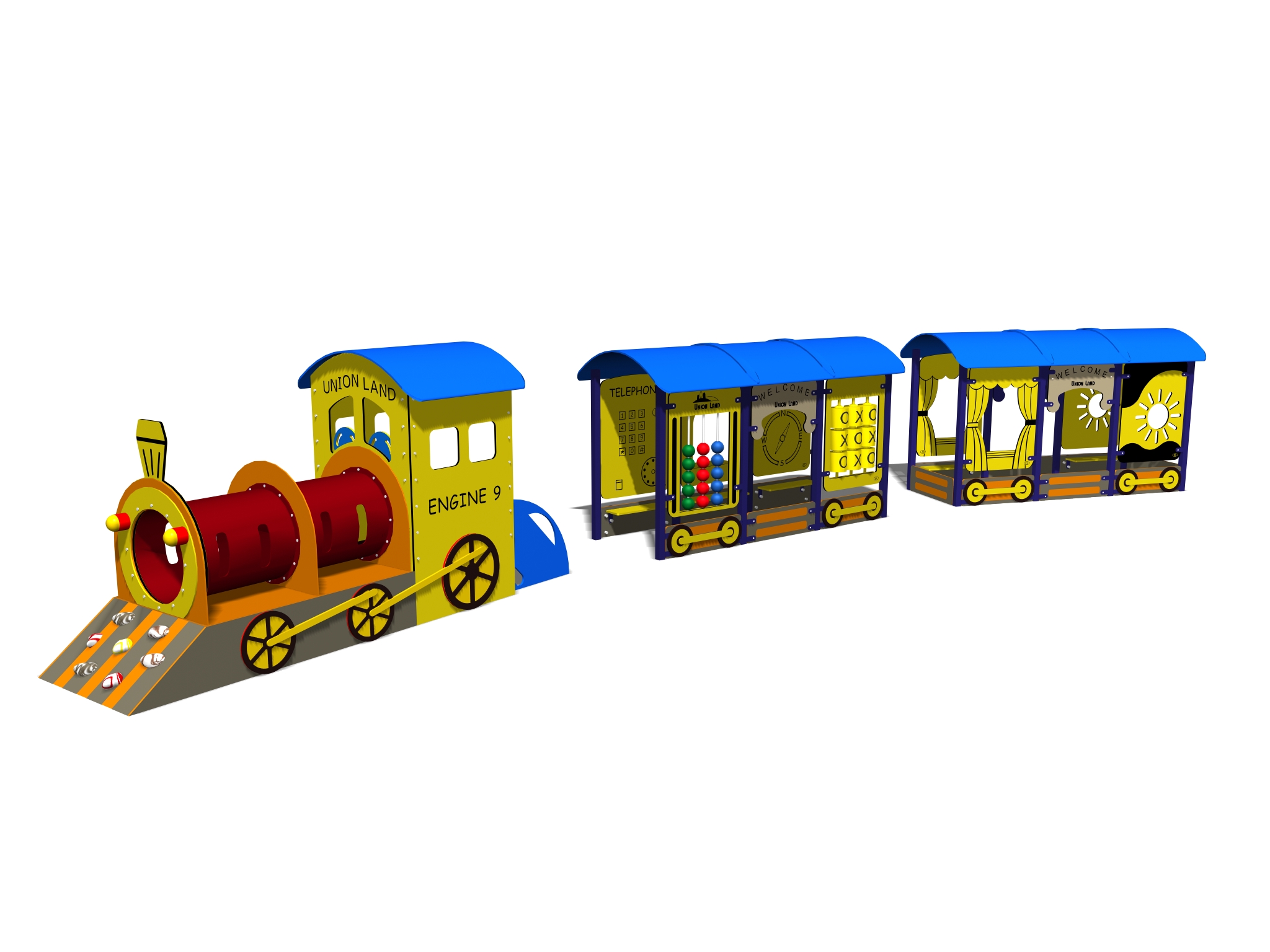

거대한 참나무의 뿌리-줄기-가지에 기생하거나 의지하여 살아가는 생명체들이 수십 여종에 이르며 이는 참나무 한 그루가 그들에겐 지구촌임을 나타내고 있다. 훗날 ‘산목이 무용(無用)의 대용(大用)이 됨’을 시사하고 있다(출처 _‘식물의 힘’).

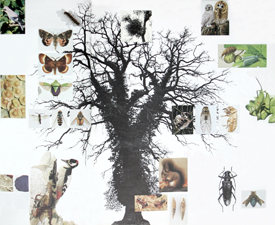

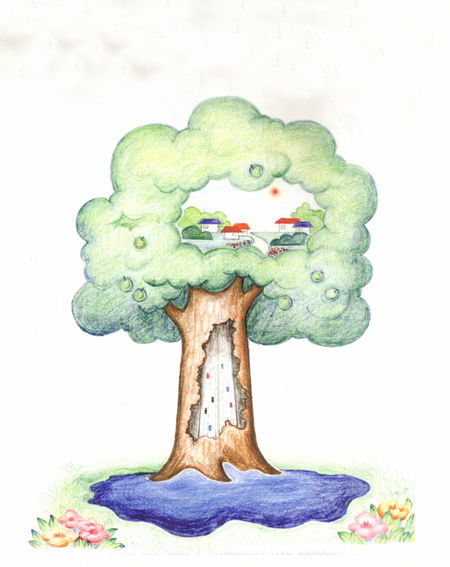

고대 중국 전설상의 성인 유소씨(有巢氏)가 새의 보금자리를 보고 사람에게 집 짓는 법을 가르쳤던 개념과 근대 건축의 대가 르 꼬르뷔제가 이상향의 신도시 브라질리아 설계 개념을 나무에서 찾은 데서 그려진 개념도. 수목의 뿌리를 수자원공간으로, 수간을 대동맥인 동선공간으로, 그리고 수관을 주거공간의 개념으로 착상하였다(스케치- 김태수).

단지 재목과 산목 뿐만 아니다. 장자는‘지리소(支離疏)’라는 외형이 온전치 못한 불구자 이야기를 통해 세상을 살아가는데 있어 온전한 사람이건 아니건, 모든 사람에게 홍복(洪福)이 있다는 내용을 전하고 있다. 노자(老子) 역시 ‘세상 사람들이 싫어하는 바에 머물면 도(道)에 가깝다’ 라고 전하고 있는데 여기서도 장자와 노자의 깊은 뜻을 알 수 있다.

|

인간세 _ 장자 지리소란 사람이 있었다. 그는 머리가 배꼽 아래로 내려오고 어깨는 목보다 높았으며, 뒤통수 머리털은 하늘을 향했다. 오장의 혈관은 위로 뻗었으며 허벅지는 겨드랑이 갈비뼈와 나란히 있는 생김새를 지녔다. 그러나 바느질이나 빨래를 하면서 충분히 먹고 살았고, 쌀과 겨를 까는 일로는 열 사람을 충분히 먹여 살렸다. 국가에서 징병을 해도 지리소는 거리를 활보하고, 강제노동에도 징발되지 않았다. 그러나 불우이웃 행사 때면 쌀 두 가마니와 땔감 열 단은 꼬박꼬박 받았다." “신체가 저렇게 엉망진창인데도 자기 몸 하나 너끈하게 돌보고 천수를 누리는데, 하물며 정신적으로 자유로운 사람이야 말해 무엇 하겠는가”라고 장자는 말했다. |

이처럼 나무는 자연의 섭리로 인간 세상에 나와 어떤 것은 재목으로 요절(夭折)하거나 그도 아니면 거목이 되어도 인재(人災)를 당하게 된다. 오늘날 전국 방방곡곡에 유존(遺存)하는 노거수나 고목은 그곳을 지키며 온갖 풍상풍우를 견뎌냈으며, 세월의 흔적을 내면 깊이 간직하고 있다.

나무나 사람은 같은 생명체이다. 사람이 움직이고 말을 할 수 있다는 식물과 동물의 대분류 차이만 있을 뿐이다. 오히려 사람은 진-선-미의 심오함을 나무와 숲에서 배우고 있다.

그 하나의 예로 불교에서 부처가 보리수나무 밑에서 득도한 것이나 예수의 산상보훈, 또 인간이 에덴동산에서 신과 약속한 금단의 과일나무를 범한 것에서 보아도 종교에서 인간의 삶을 나무에 비유하고 있음을 짐작하게 한다.

이외에도 고대 그리스의 철학자 플라톤이 그의 제자들을 올리브나무 숲에서 철학을 강설하였다고 하는데, 아테네의 유원(遊園)에서 유래한 아카데미가 오늘날 학원의 효시라고 유추 할 수도 있을 것이다.

사람과 나무의 유기적 관계를 의성(醫聖) 허준의 신형장부도(身形臟腑圖)와 인체의 혈관활수체계(血管活樹體系)를 통해 연관 시켜본 개념도. ‘식물의 잎은 동물의 폐와 같고, 혈관의 활수기능(活樹機能)은 나무의 뿌리-줄기-가지의 유기적 기능과 유사함을 예시한 개념도이다 (출처 _ ‘허준의 동의보감’ 과 ‘Shape & Pattern’).

동양적인 관점에서도 이런 사례는 있다. 고대 중국 오(吳)나라의 동봉(董奉)이라는 의원(醫員)이 치료비 대신 환자의 경중에 따라 어린 살구나무를 받아서 마을 곳곳에 심게 했다. 이후 마을은 아름다운 살구꽃으로 뒤덮여 행림촌(杏林村)으로 불려졌으며, 점차 마을 사람들은 심성이 고와지고 질병 발생률이 크게 줄었다고 한다. 의원이 죽고 난 다음에야 심미적 환경의 중요함을 깨달은 마을 사람들은 사람과 나무의 관계를 일깨워준 동봉 의원의 의술을 인술(仁術)로 미칭(美稱) 또는 존칭(尊稱)하여 아호를 행림(杏林)으로 불렀다고 한다. 이런 이유로 오늘날도 한의사를 행림이라 부르고 있다.

고대 중국의 명의(名醫) 동봉(董奉)의원의 인술을 미칭하는 사례에서 알 수 있듯‘사람과 나무’의 유기적인 심미성 관계를 예시한 개념도(스케치 _ 이승원).

그래서일까? 현대의 도시인들은 나무와 숲이 멀어지면서 암(癌)을 비롯하여 여러 가지 이름 모를 희귀한 질병으로 인해 병원과는 가깝게 되었다고 할 수 있다. 지금도 한방에서는 살구씨 속을 행인(杏仁)이라 하여 변비나 기침 등의 약재로 유용하게 쓰이고 있다. 사람과 나무의 오묘한 관계를 동봉 의원은 이미 깨닫고 행림촌(杏林村)을 조성하였던 큰 뜻을 재음미 하게 된다.

사람과 나무의 관계는 앞서 서술한 내용 이외의 여러 분야에서 찾아 볼 수 있는데, 특히 장자(莊子)의 산목(散木)을 운율조로 풀어보았다.

4. 이월(卯月, 仲春, 花月, 如月)의 원림(園林)과 수예(樹藝)

“뽕나무 밭이 변하여 푸른 바다가 된다”는 말처럼 급속히 변하는 산업사회에서 지금은 과거 농경문화가 잃어버린 풍경이라 할 수 있을 것이다. 만약 세상에서 가장 소중한 나무가 뽕나무라면 이 뽕잎을 먹고 집을 지어 세상에서 가장 아름다운 비단실을 자아내게 하는 누에는 고마운 곤충이라 할 수 있지 않을까? 이는 화려한 꽃을 피우고 열매를 맺는 여타의 나무에 비해 사람과 나무와 누에가 창조한 인류문명의 위대한 작품이라 할 수 있다. 이로 인해 동서간의 험준한 산을 넘고 물을 건너 최초로 문명을 연결한“비단길”도 열지 않았는가?

경칩(驚蟄)과 춘분(春分)을 맞이한 이월(음력)은 묘월(卯月), 중춘(仲春), 화월(花月), 여월(如月) 등의 의미를 함축하고 있는데, 이때 이미 농심(農心)은 텃밭과 원림(原林)관리를 하고 있다. 이월은 과거 농경사회에 있어서 씨를 뿌리며 나무를 가꾸는 수예(樹藝)가 시작 되는 때이기도 하다. 동시에 누에농사 역시 중요하게 여겼는데, 이 모든 것을 아울러 이월을 이른바 농상(農桑)이라 하였다.

실학자 다산 정약용 선생의 삼농사상의 중농(重農), 이농(利農), 편농(便農)을 나무농사에 인용해 보면, 중목(重木)에는 뽕나무와 닥나무, 이목(利木)에는 대추나무, 밤나무, 배나무, 감나무가 속하며, 편림(便林)은 주변산야를 울창한 숲으로 가꾸는 것이라 할 수 있다. 이는 다산(茶山)의 중농사상으로 ‘농업을 기반으로 공업을 배양하고 공업을 기반으로 농업을 발전시킨다(以農業培養工業以工業發展農業).’는 깊은 뜻이 담겨져 있다.

오늘날 정보산업사회에서도 ‘옛 것을 다시 살펴 거기서 새로운 지식이나 도리를 모색한다’는 이른바 온고이지신(溫故以知新)을 음미하자는 뜻에서 위의 유용수와 과실수를 거론하여 보았다.

여기서 농가월령가의 이월을 부분적으로 선별하여 보건데 ‘이월은 중봄이라 경첩춘분 절기로다 / 산비둘기 소리나니 버들빛 새로워라 / 원림을 가꾸니 수입을 더해 좋다 / 첫째는 과일나무 둘째는 뽕나무라 / 뿌리를 상함없이 비오는날 심으리라’라며 노래하고 있어 윤택한 산림경제의 중목사상을 엿볼 수 있다.

우리의 풍년농사에 누에의 비단농사를 더하고 아울러 대추(棗) 밤(栗) 배(梨) 감(柿)의 과일농사를 더한다면 그 한해는 금상첨화(錦上添花)의 한해가 되기에 이익을 더하는 뽕나무와 닥나무 그리고 조상의 제상(祭床)에 올리는 데 필수인 4대 과일나무를 운율조로 읊어 보기로 한다.

- 강진솔 기자 · 라펜트

-

다른기사 보기

kegjw@naver.com